Mardi 12 août dernier, j’ai eu la chance de plonger dans les coulisses du premier parc éolien en mer de France. Grâce à une inscription sur le site du programme « Visiter EDF », je me suis rendu à la base de maintenance du Parc éolien en mer de Saint-Nazaire, située sur le port de La Turballe, pour une visite d’une heure et demie, de 14h00 à 15h30.

Le programme était aussi simple que passionnant : d’abord, une présentation détaillée en salle de conférence, suivie d’une visite guidée des locaux qui servent de cerveau et de point de départ pour toutes les opérations en mer.

Cette visite a été l’occasion de rassembler une quantité impressionnante d’informations sur ce projet titanesque. Voici une synthèse complète de tout ce que j’ai appris, pour partager avec vous les secrets de ce géant des mers.

Le Parc Éolien en Mer de Saint-Nazaire : Le Dossier Complet

1. Un Contexte Énergétique Ambitieux

Alors que des pays comme le Danemark exploitent l’éolien en mer depuis plus de 20 ans, la France se lance dans une course contre la montre. L’objectif gouvernemental est de développer 50 parcs éoliens en mer d’ici 2050. Cet objectif ambitieux se heurte à la complexité des procédures : le parc de Saint-Nazaire a mis 10 ans à être opérationnel, dont 7 années consacrées uniquement aux démarches administratives (études d’impact, concertation, autorisations) et environ 2 ans et demi pour la construction industrielle. Pour accélérer, l’État mise sur des initiatives comme « La mer en débat », visant à réaliser des études environnementales globales par façade maritime afin de simplifier les futurs projets.

2. Le Parc de Saint-Nazaire : Fiche d’Identité

- Puissance et Composition : 80 éoliennes de 6 MW chacune, pour une puissance totale de 480 MW.

- Dimensions : Le parc s’étend sur une superficie de 78 km2, à 12 km au large de la presqu’île de Guérande.

- Production : Il couvre les besoins en électricité de 700 000 personnes, soit 20% de la consommation de la Loire-Atlantique.

- Investissement et Actionnariat : Le projet a coûté 2 milliards d’euros. Il est détenu à 50% par EDF Renouvelables et à 50% par un consortium de partenaires financiers canadiens, Enbridge et CPP Investments.

3. Un Emplacement Stratégique : Le Banc de Guérande

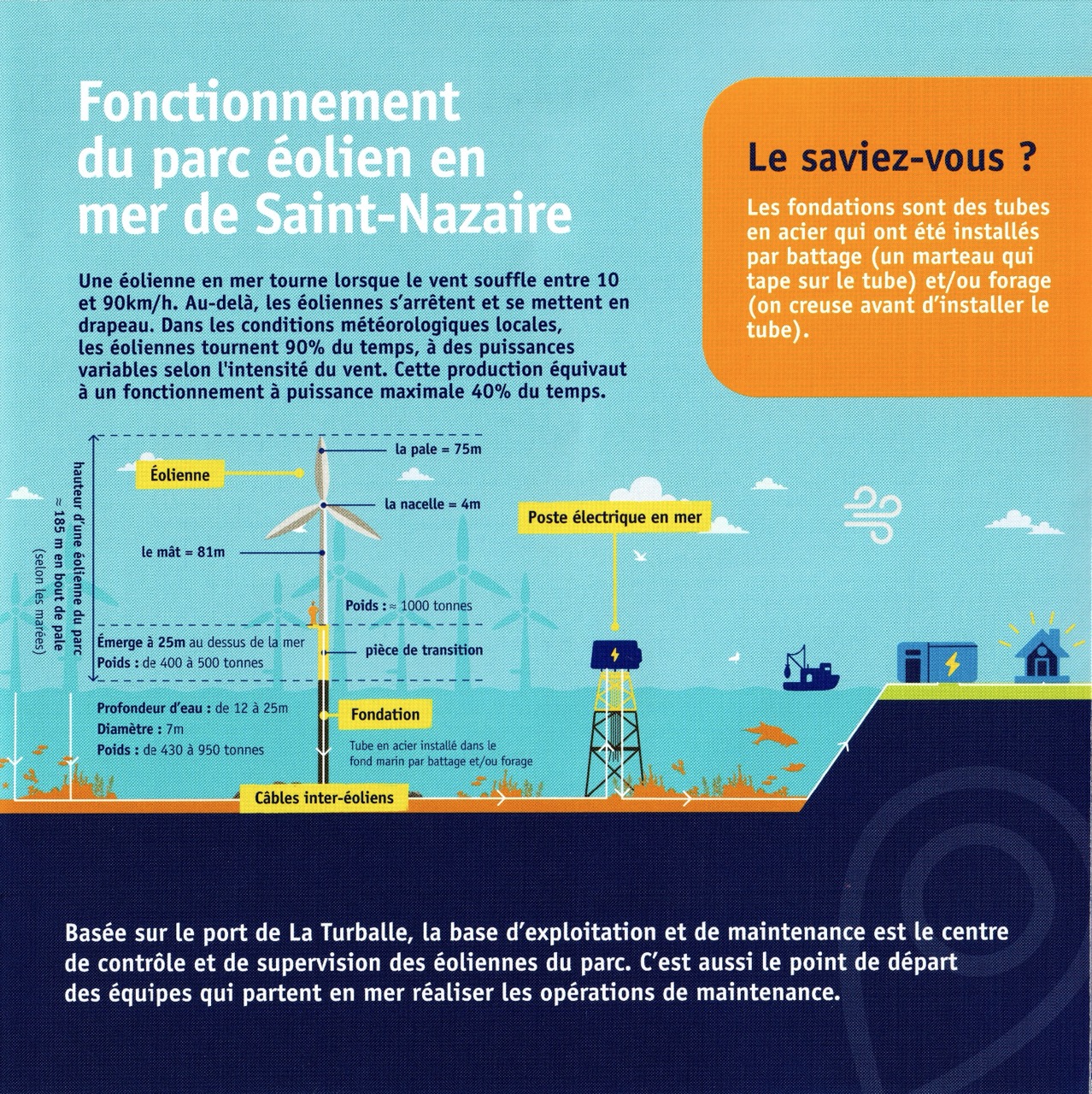

Le choix du site est le fruit d’une analyse rigoureuse. Le banc de Guérande est un plateau rocheux surélevé où la profondeur d’eau est faible (12 à 25 mètres), ce qui est idéal pour ancrer solidement les fondations. Cet emplacement évite les couloirs de navigation des cargos et n’entrave pas les techniques de pêche locales (principalement aux casiers), qui restent autorisées au sein du parc. Un espacement d’un kilomètre entre chaque éolienne a été respecté pour garantir la sécurité et la fluidité de la navigation.

4. La Construction : Un Chantier Titanesque

Le port de Saint-Nazaire a servi de base logistique pour l’assemblage et le départ des immenses composants. Le chantier a mobilisé des navires hors normes :

- Le Pioneering Spirit : Le plus grand navire du monde, un catamaran géant de 130 mètres de large, a été affrété pour poser la sous-station électrique de 2400 tonnes.

- Le Vol au vent : Ce navire auto-élévateur (ou jack-up) a transporté et monté les éoliennes, capable d’en assembler quatre en une seule semaine.

5. Le Voyage de l’Électricité : De la Pale au Réseau National

- L’électricité est produite à 33 000 volts dans chaque éolienne.

- Elle est centralisée à la sous-station en mer, où sa tension est élevée à 225 000 volts pour limiter les pertes.

- Deux câbles d’export de 30 km la transportent jusqu’à la côte.

- Elle parcourt ensuite 30 km supplémentaires en souterrain pour rejoindre le poste de Prinquiau, où elle est injectée sur le réseau national, filant souvent vers la Bretagne, une région décrite comme une « péninsule électrique » en raison de son faible taux de production locale.

6. Enjeux Stratégiques et Opérationnels

La Question de la Priorité sur le Réseau

Jusqu’en juin 2025, le parc bénéficiait d’un achat prioritaire de son électricité par l’État. Cependant, une nouvelle régulation a mis fin à ce système. Désormais, si le réseau électrique national est saturé (par exemple, faible consommation et forte production nucléaire), l’État peut exiger l’arrêt des éoliennes. On arrête l’éolien en priorité car l’arrêt et le redémarrage d’une éolienne sont des opérations simples et sans risque pour la machine. À l’inverse, moduler la puissance d’un réacteur nucléaire est techniquement complexe et peut générer des sous-produits gazeux qui compliquent la sûreté de l’installation.

Le Centre des Opérations et la Maintenance

Toute l’activité est pilotée depuis la base de maintenance de La Turballe, où travaillent 100 personnes. Le centre de contrôle y fonctionne comme le cerveau du parc, recevant en temps réel les données de chaque éolienne via fibre optique. Les 60 techniciens qui interviennent en mer sont employés par General Electric pour la maintenance des éoliennes elles-mêmes (sous un contrat de 17 ans), et par EDF Renouvelables pour le reste des infrastructures (fondations, câbles).

La sécurité est obsessionnelle : l’accès à une éolienne est une manœuvre millimétrée où le capitaine du navire donne un compte à rebours au technicien (« 5, 4, 3, 2, 1, 0 ») pour qu’il pose le pied sur l’échelle au moment exact où la vague soulève le bateau. Chaque mouvement est rapporté et suivi par la salle de coordination.

Les Retombées pour l’Emploi Local

Malgré les espoirs, il n’y a pas eu de reconversions directes de marins-pêcheurs locaux en techniciens de maintenance, un métier qui exige des compétences spécifiques en électricité et une excellente condition physique. Cependant, la présence de la base contribue indéniablement au dynamisme économique du port de La Turballe.

7. L’Avenir du Parc : Au-delà de la Concession de 30 ans

La concession maritime a une durée de 30 ans, qui se décompose en 2,5 ans de construction, 25 ans d’exploitation, et 2,5 ans de démantèlement. À son terme, trois scénarios sont envisageables :

- L’État prolonge la concession avec l’exploitant actuel.

- L’État lance un nouvel appel d’offres, obligeant au démantèlement complet avant qu’un nouveau lauréat ne reconstruise.

- La zone est rendue à son état naturel et l’exploitation cesse.

En cas de démantèlement, tous les équipements seront retirés. Seule la partie de la fondation profondément ancrée dans la roche sera laissée en place, après avoir été coupée au ras du fond marin, afin de ne pas détruire l’écosystème marin qui s’y sera développé.